Distribution de l'intensité : Quel modèle choisir ?

3/13/202511 min read

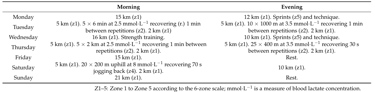

Depuis plusieurs années, la distribution de l’intensité de l'entraînement est au cœur des débats dans les sports d’endurance. Aujourd’hui, deux types de modèles semblent les plus répandus. Les deux se caractérisent par un volume à basse intensité en zone 1 important (80%), c’est la distribution du pourcentage à haute intensité qui va les différencier. Le modèle polarisé prône environ 5% en zone 2 (domaine lourd/modéré) et 15% en zone 3 (domaine sévère/intense), le modèle pyramidale sera l’inverse (15% en zone 2 et 5% en zone 3).

Ces derniers temps (2020-2025) le modèle pyramidale (PYR) semble davantage mis en avant par les coureurs de hauts niveaux, notamment avec l'essor de la “méthode Norvégienne’’.

Le modèle polarisé (POL) a quant à lui été largement popularisé lors de la précédente décennie (2010-2020). Il a notamment été mis en avant par Stephen Seiler, un chercheur qui est installé en … Norvège, ces articles ont été justifiés par l’observation des skieurs de fond de ce même pays.

Alors, est-ce que ces deux modèles sont-ils réellement supérieurs ? Est-ce que le modèle pyramidale surpasse le modèle polarisé ? À la lumière de la littérature scientifique nous allons tenter de vous donner la réponse la plus complète.

Définition

La complexité de l’analyse de l’efficacité de ces méthodes réside en premier lieu dans les différences de méthodologies utilisées par les études.

Pour la détermination des zones d'entraînement la méthodologie semble similaire. Dans un modèle à 3 zones, la limite haute de la zone 1 (basse intensité) est délimitée par le 1er seuil, la limite haute de la zone 2 (intensité modérée) est délimitée par le 2nd seuil. Cependant, les protocoles utilisent des méthodes différentes pour déterminer ces seuils (ventilatoires, lactatémie, méthode de calcul, % FC) ce qui peut entraîner une variation des résultats.

Bien qu’il existe des variantes, trois grandes familles de modèles de distributions de l’intensité d'entraînements sont

décrits dans les sports d’endurance. Nous retrouvons le modèle polarisé (POL), pyramidale (PYR) et treshold (TRS).

Revue de Littérature :

Billat VL, Flechet B, Petit B, Muriaux G, Koralsztein JP. Interval training at VO2max: effects on aerobic performance and overtraining markers. Med Sci Sports Exerc. 1999 Jan;31(1):156-63. doi: 10.1097/00005768-199901000-00024. PMID: 9927024.

Casado A, Gonz´alez-Moh´ ıno F, Gonz´ alez-Rav´ e JM, Foster C. Training periodization, methods, intensity distribution, and volume in highly trained andelite distancerunners:Asystematicreview. IntJSportsPhysiol Perform 17: 820–833, 2022.

Enoksen E, Shalfawi SA, Tønnessen E. The effect of high- vs. low-intensity training on aerobic capacity in well-trained male middle-distance runners. J Strength Cond Res. 2011 Mar;25(3):812-8. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181cc2291. PMID: 20647950.

Esteve-Lanao J, Foster C, Seiler S, Lucia A. Impact of training intensity distribution on performance in endurance athletes. J Strength Cond Res. 2007 Aug;21(3):943-9. doi: 10.1519/R-19725.1. PMID: 17685689.

Filipas L, Bonato M, Gallo G, Codella R. Effects of 16 weeks of pyramidal and polarized training intensity distributions in well-trained endurance runners. Scand J Med Sci Sports. 2022 Mar;32(3):498-511. doi: 10.1111/sms.14101. Epub 2021 Nov 25. PMID: 34792817; PMCID: PMC9299127.

Haugen T, Sandbakk Ø, Enoksen E, Seiler S, Tønnessen E. Crossing the Golden Training Divide: The Science and Practice of Training World-Class 800- and 1500-m Runners. Sports Med. 2021 Sep;51(9):1835-1854. doi: 10.1007/s40279-021-01481-2. Epub 2021 May 21. PMID: 34021488; PMCID: PMC8363530.

Haugen T, Sandbakk Ø, Seiler S, Tønnessen E. The Training Characteristics of World-Class Distance Runners: An Integration of Scientific Literature and Results-Proven Practice. Sports Med Open. 2022 Apr 1;8(1):46. doi: 10.1186/s40798-022-00438-7. PMID: 35362850; PMCID: PMC8975965.

Kenneally M, Casado A, Santos-Concejero J. The Effect of Periodization and Training Intensity Distribution on Middle- and Long-Distance Running Performance: A Systematic Review. Int J Sports Physiol Perform. 2018 Oct 1;13(9):1114-1121. doi: 10.1123/ijspp.2017-0327. Epub 2018 Oct 18. PMID: 29182410.

Kenneally M, Casado A, Gomez-Ezeiza J, Santos-Concejero J. Training Characteristics of a World Championship 5000-m Finalist and Multiple Continental Record Holder Over the Year Leading to a World Championship Final. Int J Sports Physiol Perform. 2022 Jan 1;17(1):142-146. doi: 10.1123/ijspp.2021-0114. Epub 2021 Aug 23. PMID: 34426556.

Muñoz I, Seiler S, Bautista J, España J, Larumbe E, Esteve-Lanao J. Does polarized training improve performance in recreational runners? Int J Sports Physiol Perform. 2014 Mar;9(2):265-72. doi: 10.1123/ijspp.2012-0350. Epub 2013 May 22. PMID: 23752040.

Rivera-Köfler T, Varela-Sanz A, Padrón-Cabo A, Giráldez-García MA, Muñoz-Pérez I. Effects of Polarized Training vs. Other Training Intensity Distribution Models on Physiological Variables and Endurance Performance in Different-Level Endurance Athletes: A Scoping Review. J Strength Cond Res. 2025 Mar 1;39(3):373-385. doi: 10.1519/JSC.0000000000005033. Epub 2024 Dec 24. PMID: 39714232.

La méthodologie pour le calcul de la répartition de l’intensité d'entraînement varie d’une étude à l’autre et a un impact plus important sur les résultats.

Il faut donc être vigilant dans notre interprétation des résultats selon la méthodologie qu’on utilise pour notre entrainement. Voici plusieurs méthodologies qui sont utilisées dans les études :

- Le temps passé dans les zones de fréquence cardiaque. Cette méthode sous-estimera naturellement le temps passé en zone 3 avec l’inertie de la fréquence cardiaque à l’effort.

- Le temps ou le nombre de kilomètres passé dans les zones de vitesse. Ces méthodes pourront être pertinentes pour des coureurs qui s'entraînent sur terrain plat dans des conditions standardisées mais elle aura peu d'intérêt pour des traileurs.

De plus, il y aura une différence significative si on effectue notre calcul de distribution de l’intensité en minutes par zone ou en km par zone.

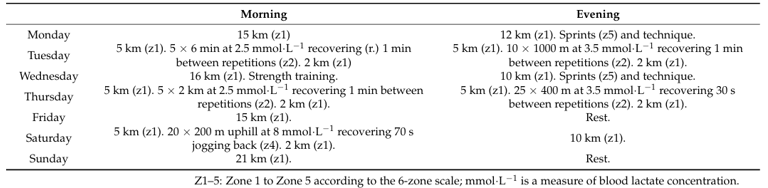

Par exemple, la célèbre semaine d'entraînement de Jakob Ingebrigtsen est décrite dans les études en kilomètres parcourus par zone d'entraînement. Ce qui donne 77,5% en Z1, 19,6% en Z2 et 2,9% en Z3.

Maintenant, si on calcule la distribution en minute par zone cela nous donne 82,3% en Z1, 15,7% en Z2 et 2% en Z3.

Le résultat et l’analyse de ce plan d'entraînement ne sont plus les mêmes pourtant le contenu n’a pas été modifié. Selon nos calculs, cette différence d’environ 5% en Z1 est présente pour les athlètes qui font plus de 110-115km par semaine.

Cet exemple visait à vous présenter l’importance de la méthodologie employée et de la vigilance que l’on doit avoir dans l’interprétation des résultats selon la méthode que l’on utilise pour son entraînement.

Études d'intervention

Après ces définitions et précisions nous pouvons examiner l’effet de ces deux méthodologies sur la performance.

Dans les sports d’endurance de manière générale les modèles POL et PYR semblent avoir un impact plus important sur la performance notamment chez les athlètes bien entraînés. Les coureurs avec un volume d'entraînement plus faible pourraient également bénéficier du modèle TRS. Effectuer au minimum 60% de son volume en Z1 lorsqu’on fait 50km et moins par semaine semble être un bon repère.

Ensuite, lorsqu’on s’intéresse aux coureurs bien entraînés. Les études avec une méthodologie pertinente sont rares. Nous allons en analyser trois :

Une étude de Véronique Billat en 1999 a proposé un protocole pour 8 coureurs bien entraînés. Les sujets ont suivi une période de 4 semaines avec un modèle plutôt équilibré à tendance PYR (Z1 : 80% Z2 : 14% Z3 : 6%) puis 5 semaines d’augmentation de la charge d'entraînement avec un modèle qui s’approche tu TRS mais avec plus de volume en Z3 (Z1 : 67% Z2 : 14% Z3 : 19%). Dans les deux périodes le volume était entre 80-82 km, la différence majeure est le nombre de séances à haute intensité. Lors de la première période les sujets faisaient 1 VMA et 1 séance au 2nd seuil. Lors de la phase de surcharge, les sujets ont suivi 2 séances supplémentaires à VMA.

Finalement, lors de la première phase les athlètes ont amélioré leur VMA de 2,9% (20,5 à 21,1km/h) tandis qu’à la suite de la seconde phase les valeurs n’ont pas significativement évolué (20,9km/h).

Lors de la phase de surcharge, les athlètes ont eu une augmentation de la fatigue perçue et des courbatures. Les résultats ont aussi montré une tendance à la baisse du temps de maintien à VMA après la phase de surcharge.

Une seconde étude sur des coureurs Espagnoles de hauts niveaux a employé un protocole différent qui a divisé les sujets en deux groupes sur une période de près de 5 mois. Le premier groupe a suivi une approche plutôt équilibrée à tendance PYR (Z1 : 80% - Z2 : 12% - Z3 : 8%). Le second groupe a suivi une approche TRS (Z1 : 67% - Z2 : 25% - Z3 : 8%). La charge d'entraînement (TRIMP) est similaire donc le groupe PYR fait légèrement plus de volume.

Le test de performance a été réalisé lors d’un cross country de 10,4km dans des conditions similaires au début et à la fin du protocole.

Verdict, les deux groupes ont progressé mais le groupe PYR a progressé davantage en abaissant son temps de 157’’ en moyenne contre 121’’ en moyenne pour le groupe TRS.

Ces deux études nous apportent des informations complémentaires. En effet, à court terme (5 semaines) un modèle POL ou PYR semble équivalent au modèle TRS voir légèrement supérieur. Mais, à moyen terme (5 mois) ils semblent apporter des bénéfices significatifs.

Maintenant, lorsqu’on veut analyser quel modèle est supérieur entre l’approche PYR et POL, une seule étude à notre connaissance chez des athlètes entraînés peut nous aider à répondre à cette question.

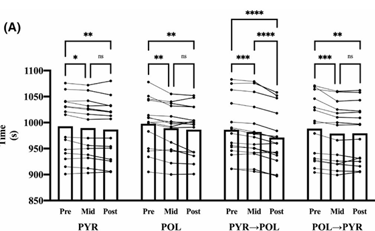

L’étude a eu une approche innovante (Filipas et al, 2021), elle a divisé 60 athlètes bien entraînés (Vo2max >60 ml.min.kg) en 4 groupes : 1. 16 semaines POL - 2. 16 semaines PYR - 3. 8 semaines POL + 8 semaines PYR - 4. 8 semaines PYR + 8 semaines POL.

Lors de la semaine 8 et 16, après quelques jours allégées les athlètes faisaient un test progressif par palier pour déterminer leur Vo2max et leurs vitesses associées à 2 et 4 mmol ainsi qu’un 5km.

Résultat, pour la performance sur 5km c’est le groupe 4 (PYR puis POL) qui a obtenu les meilleurs gains de performance de 1,5% en moyenne contre 1,1% pour le groupe 1 (POL), 0,9% pour le groupe 3 (POL puis PYR) et 0,6% pour le groupe 2 (PYR).

Ces améliorations étaient corrélées à l’amélioration des vitesses associées à 2 et 4 mmol de lactate mais pas à Vo2max.

Observation de l'entraînement des meilleurs athlètes

Plusieurs revues ont rassemblé les études qui ont étudié l'entraînement des meilleurs athlètes. Ces études rassemblent une diversité de pays comme le Kenya, l’Espagne, l’Australie, le Royaume-Unie et la Norvège.

Le modèle et la distribution de l’Intensité semblent varier selon les distances préparées par les athlètes et la période de la saison.

Les coureurs de 800m suivent un modèle POL sur l’ensemble de la saison. Leur volume d'entraînement en zone 1 peut approcher les 70% lorsqu’on prend en compte le travail de musculation et sprints qui sera davantage présent dans leur discipline.

Les coureurs de 1500m et 5000m adoptent une périodisation avec un modèle plutôt PYR en préparation générale qui évolue vers une distribution POL pendant la période pré-compétitive. Ainsi, ils passeraient en moyenne autour de 85% de leur volume horaire en zone 1, ce pourcentage peut approcher les 80% en préparation générale et 90% en période pré-compétitive. Pour les 20 à 10% restants, il sera distribué entre la Z2 et Z3 selon la période de la saison. Il est important de préciser qu’ils ne vont jamais délaisser complètement une des deux zones.

Les marathoniens semblent suivre un modèle PYR tout au long de la saison. Leur pourcentage de volume horaire en Z1 se situerait plutôt proche de 80% pouvant aller s’approcher de 75% sur certaines périodes spécifiques. Cela peut s’expliquer par les sorties longues à allure spécifique. Contrairement aux coureurs de 1500m-5000m qui passent la majorité de leur volume en haut de la Z2 proche du 2nd seuil, les marathoniens vont courir souvent en bas de la Z2 proche de leur 1er seuil. Cela leur permet de passer un plus grand volume dans cette zone en allant jusqu’à 20%.

Les marathoniens vont passer un temps significatif en Z3 notamment en période de préparation générale (>5%).

Conclusion

L'objectif de cet article était de mettre en lumière les résultats de la littérature scientifique sur l'impact des différents modèles de la distribution de l'intensité d'entrainement sur les performances des coureurs.

Adopter un modèle avec environ 80% de son volume en Z1 lorsqu’on fait >60km par semaine semble être un repère intéressant. Faire évoluer ces pourcentages en Z2 et Z3 au file de la saison semble plus efficace.

Il est important de rappeler que la performance est multifactorielle, la distribution de l’intensité ne constituera qu’une partie du puzzle de la performance.

Finalement, notre expérience d’entraineur et d'athlète peut vous aider à mieux choisir votre modèle de distribution de l’intensité.

Points clés :

- Périodiser son approche selon votre discipline en respectant le principe de spécificité de la zone d’effort en période pré-compétitive

- Ne pas complètement négliger une zone d’intensité

- Ajuster son approche selon ses points forts et points faibles que l’on veut maintenir ou développer.

- Ajuster son entraînement selon le modèle auquel on a répondu le mieux par le passé

Définition des modèles tel que décrit dans la revue de (Casado et al, 2023) (https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0435)

Le graphique ci-dessus nous indique que le modèle POL a été efficace seulement dans les 8 premières semaines du protocole. En effet, les athlètes de ce groupe n’ont pas eu d’évolution significative de leur performance en 2nd partie de protocole.

Une périodisation avec l’emploi d’un modèle PYR puis POL a permis, même aux athlètes les plus performants de progresser encore contrairement aux autres approches (athlètes autour de 15’00 au 5km).

Notre analyse de cette étude nous amène à poser les hypothèses suivantes :

Une approche POL semble offrir les meilleurs gains à court terme. Mais les bénéfices semblent diminuer après 8 semaines.

Une approche PYR n’apporte pas un stimulus suffisant pour performer sur 5km qui est une épreuve dans l’intensité zone 3. Cela peut s’expliquer par le principe de spécificité.

Enfin, une périodisation avec un modèle PYR en début de préparation pourrait potentialiser les gains futurs d’un modèle POL employé en 2nd partie de préparation.

Exemple d'une semaine d'entrainement typique de Jakob Ingebrigtsen en période de préparation générale